研究施設と収蔵庫

自然史博物館には、博物館資料の研究、保管、教育普及活動のための以下のような施設があります。

| 学習室 | 学習室では、博物館で行う学習教室などを開催します。学習室は2室あり、講義用の部屋と実験机を備えた部屋があります。 |

|---|---|

学習準備室 |

学習会の準備をするための部屋で、走査型電子顕微鏡を備えています。 |

| 滅菌室 | 大切な博物館資料を虫害やカビなどから守るために、滅菌くん薫を行うための施設です。 |

| 撮影編纂室 | 資料の撮影、編纂をするための施設です。 |

化石岩石処理室 |

採集した化石をクリーニングしたり、岩石を処理したりするための施設です。 |

| 生物実験室 | 動物、貝類など生物系の実験、処理を行うための部屋で、実験台、ドラフトチェンバーなどが備え付けてあります。 |

| 古生物・地質研究室 | 化石、岩石など地学系学芸員の研究室です。 |

| 動物・植物研究室 | 動物、昆虫など生物系学芸員の研究室です。 |

自然史博物館の収集目的

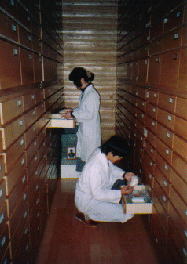

収蔵庫 |

自然史博物館では、博物館のテーマ「生物の進化」と「郷土の自然」にそって、生物の進化と郷土の自然(動物、植物、岩石など)に関する「もの」を集めています。博物館における、このような「もの」は「博物館資料」、または単に「資料」といい、その収集品群は博物館の生命であり、骨格であるといわれます。つまり、その博物館が専門領域とする範囲で、いかに優れた資料を、どの位数多く、しかも系統的に収集しているか、ということが博物館を評価する基準になっています。 なぜならば、資料がなければ展示などの教育普及活動も、調査・研究活動も成り立たないからです。 自然史博物館では「生物の進化」と「郷土の自然」に関する次のような資料を収集しています。 ①標本(自然物=実物に由来するもの) ②展示用資料(レプリカ、模型など) ③文献(図書、文書、記録など) ④その他(フィルム、写真など) この中で、一番中心となるのが①の標本です。標本はその性質によって、 ①乾燥標本(植物、昆虫類、貝類など) ②液浸標本(魚、両生類など) ③地学系標本(化石、岩石、鉱物など) に大別され、必要な処理がされた後、それぞれの標本にあった保存状態のもとに収蔵庫で保存されます。 |

|---|